まちの移り変わりと生活

さくら市は関東平野の北端、豊かな大地に栃木県第一の河川・鬼怒川が流れ、東には喜連川丘陵、そして荒川、内川、江川などがある。遠くを眺めれば、日光、高原、那須連山を望むことができ、他にはない絶景のロケーションを誇りとする地である。

古来、氏家は交通の要の地として発展し、古代・東山道、中世・奥大道、近世・奥州道中を通じて文物が交流し、阿久津河岸は鬼怒川を利用した舟運で、江戸と奥州を結んだ。一方で喜連川地区における足利氏の世系を引く喜連川家は格式高く、鎌倉公方の由緒を継承し、独自の文化を刻んできた。両町はそれぞれの地域で文化が醸成され、明治時代の近代化で人車鉄道などの利用、物資交流により経済交流も密になっていった。戦時中は学童疎開を両町で受け入れ、戦後は高度経済成長の中飛躍的な発展を遂げてきた。2005(平成17)年に氏家と喜連川が合併し「さくら市」となった今も地域文化は融合を続け、先人の偉業を受け継いで個性を発揮しながら発展している。

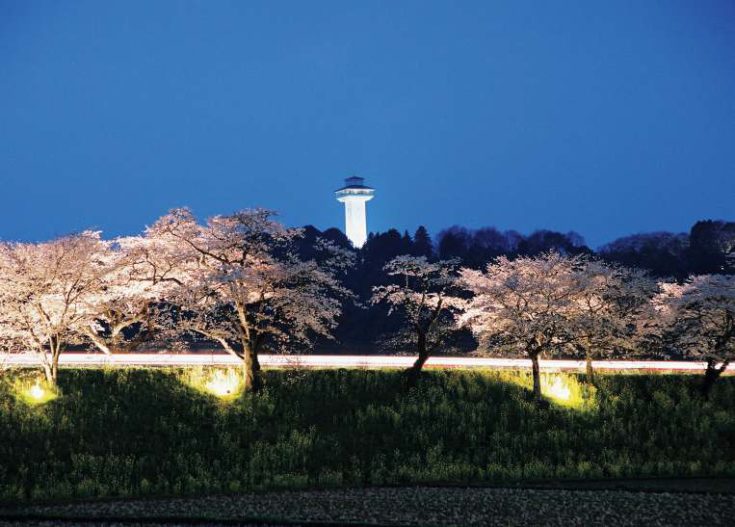

桜並木のライトアップ 2002(平成14)年

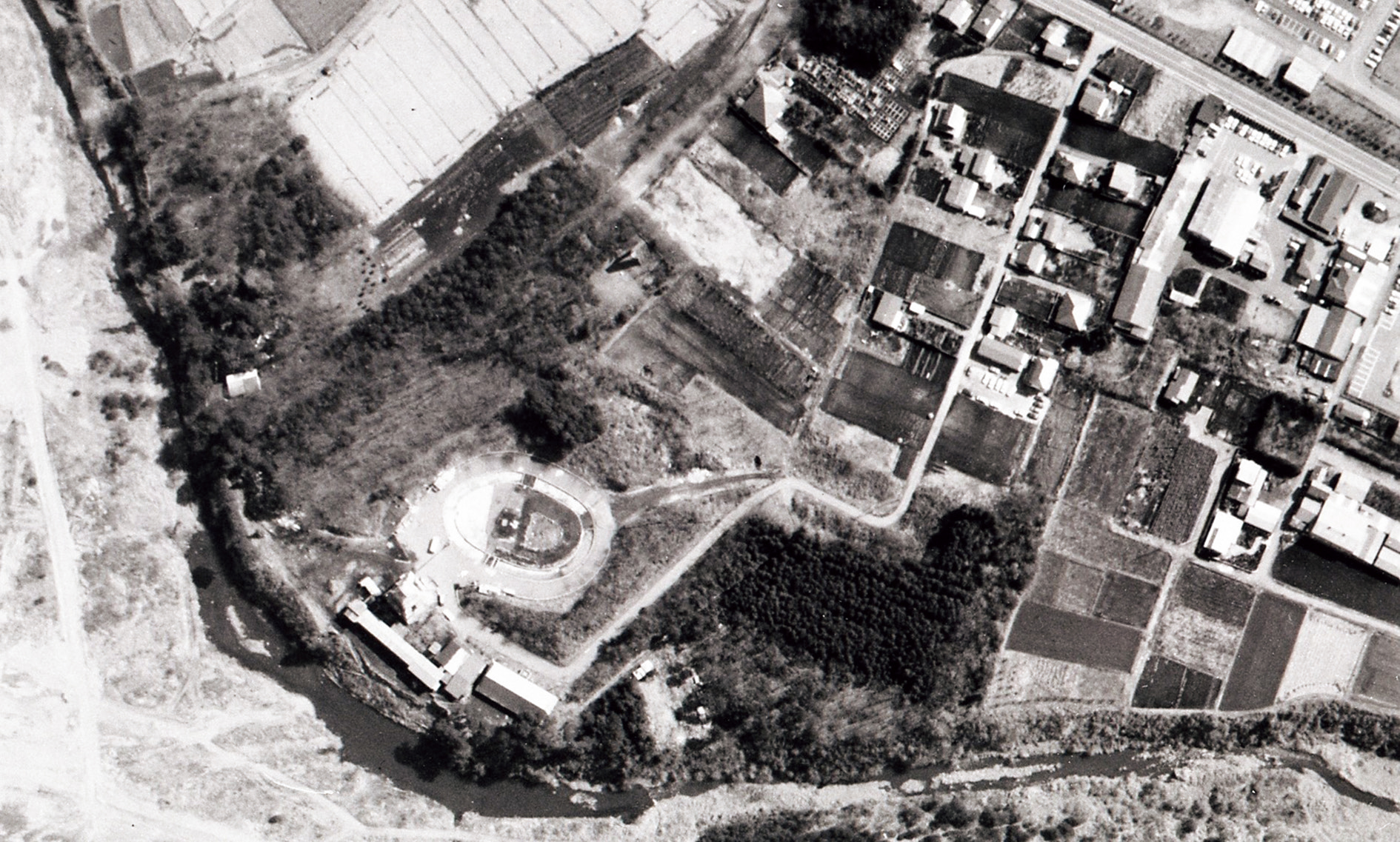

1935(昭和10)年代

明治時代末期

明治時代末期

弥五郎坂 大正時代

賑やかに初荷を運ぶ荷駄の列 明治時代

1983(昭和58)年