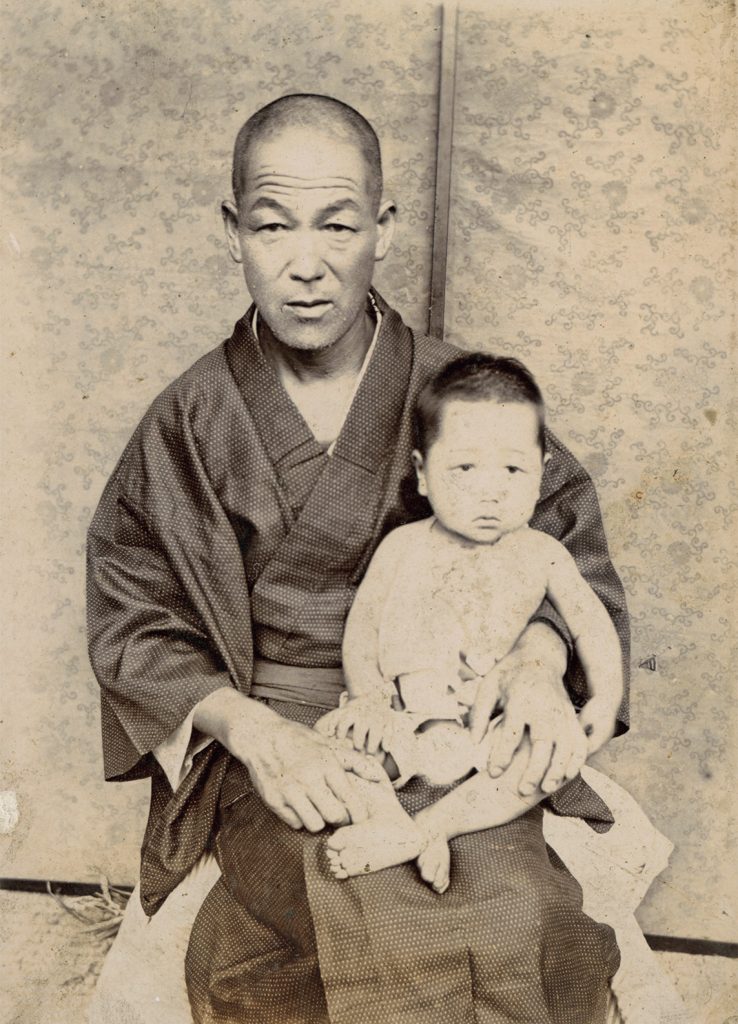

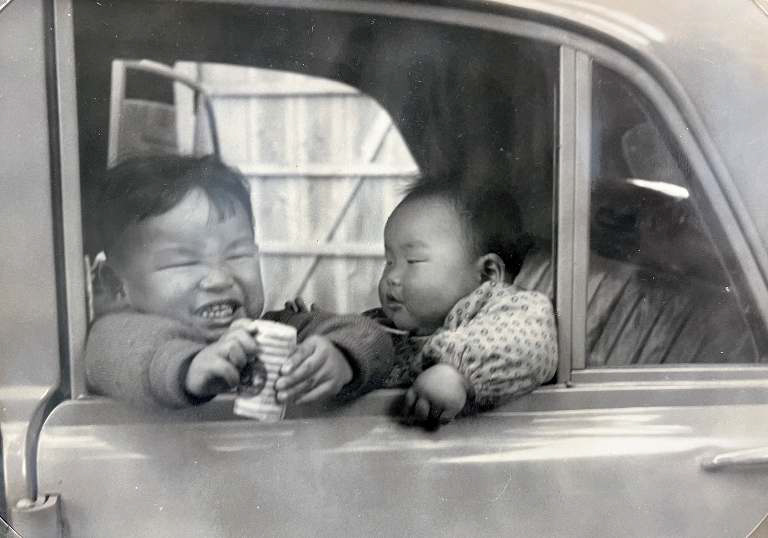

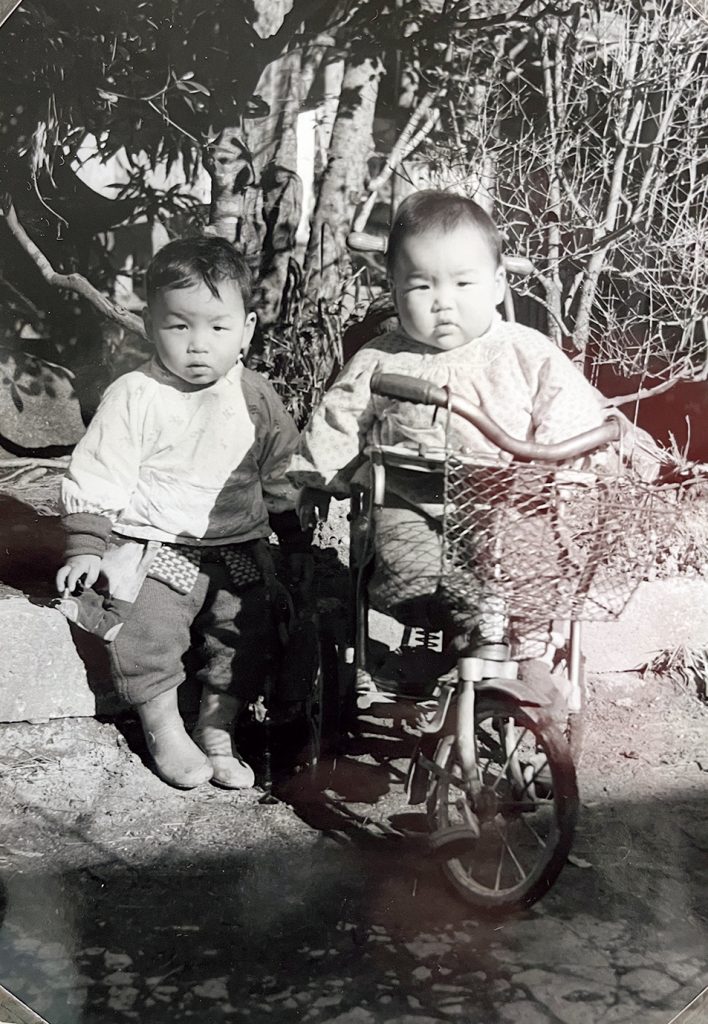

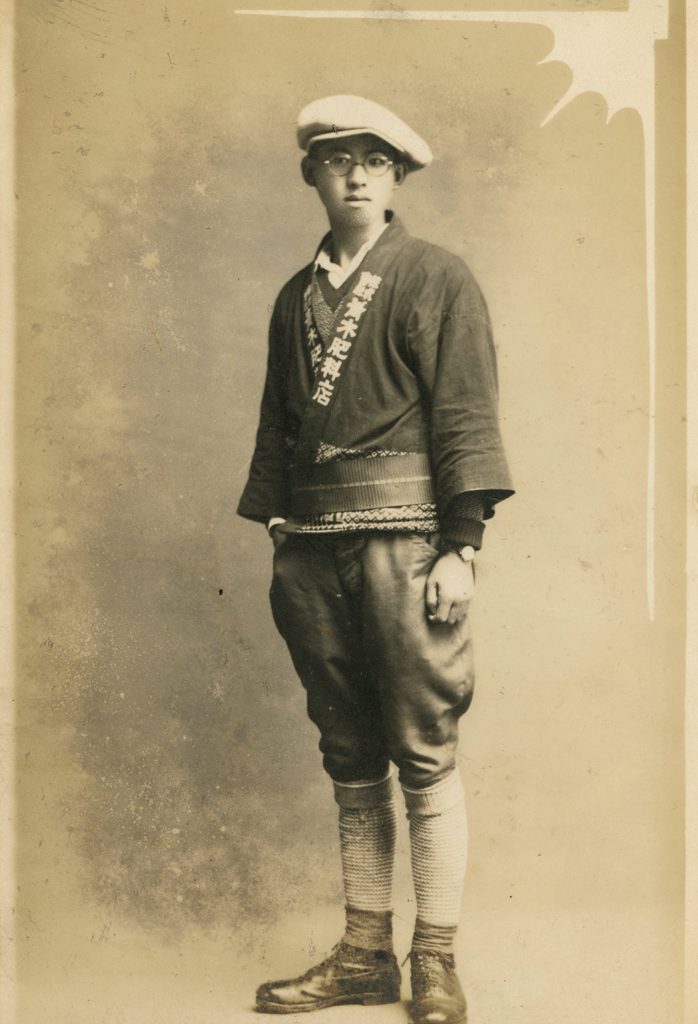

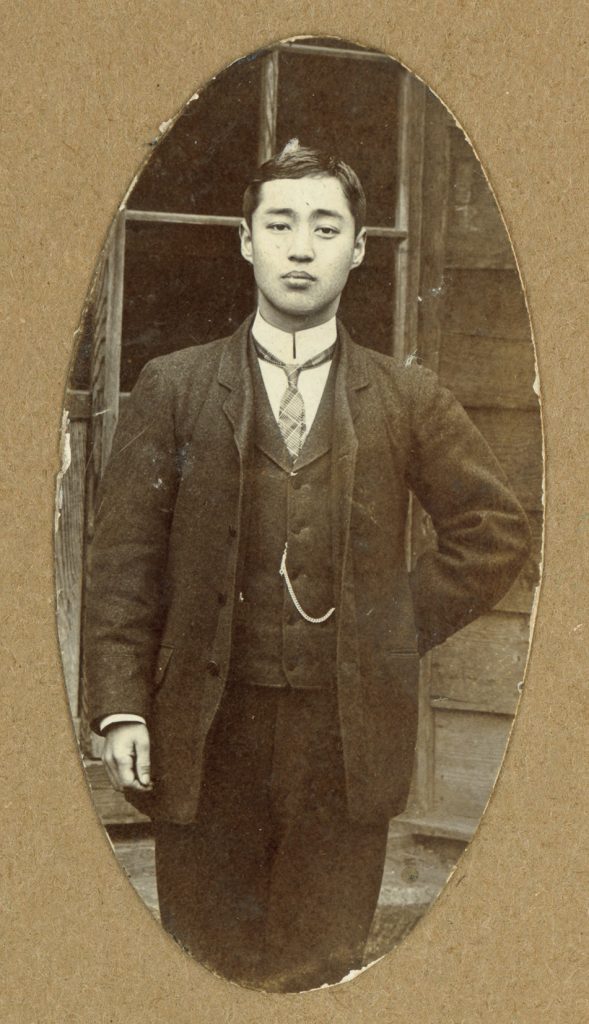

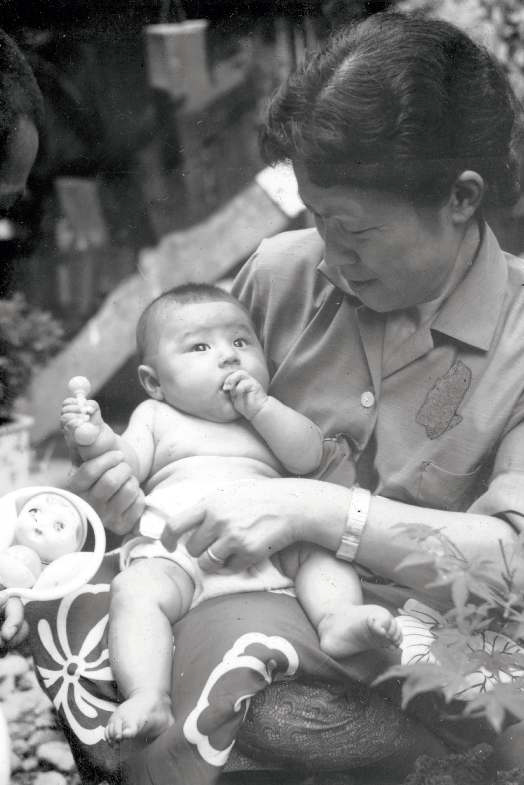

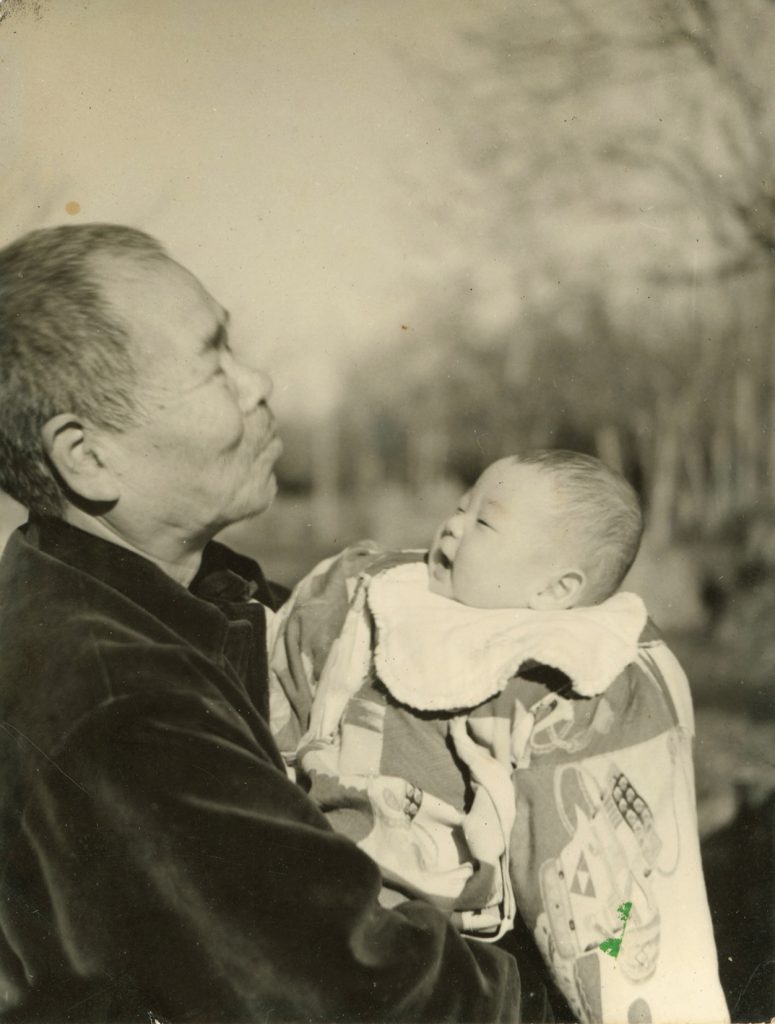

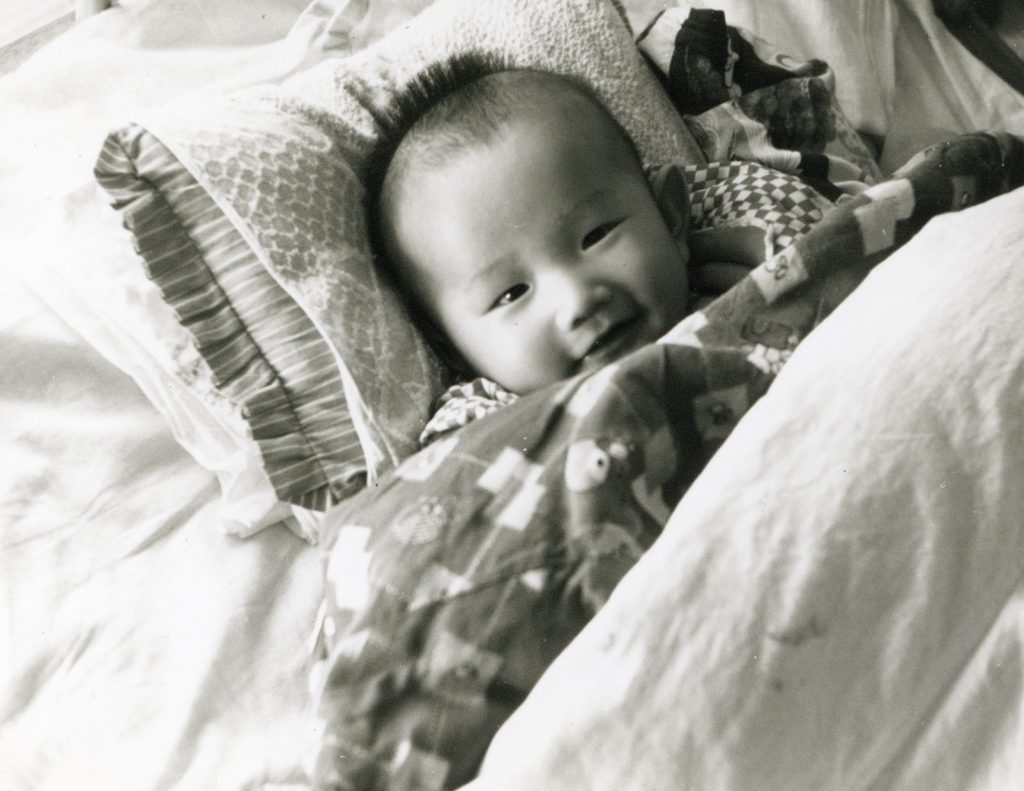

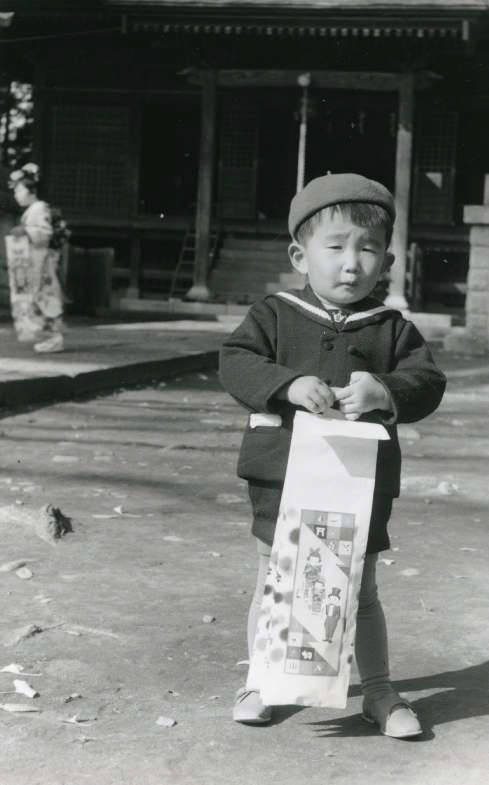

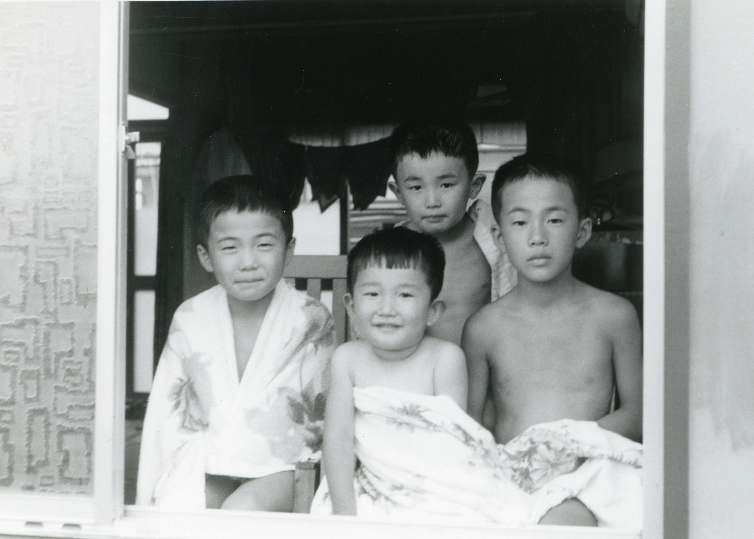

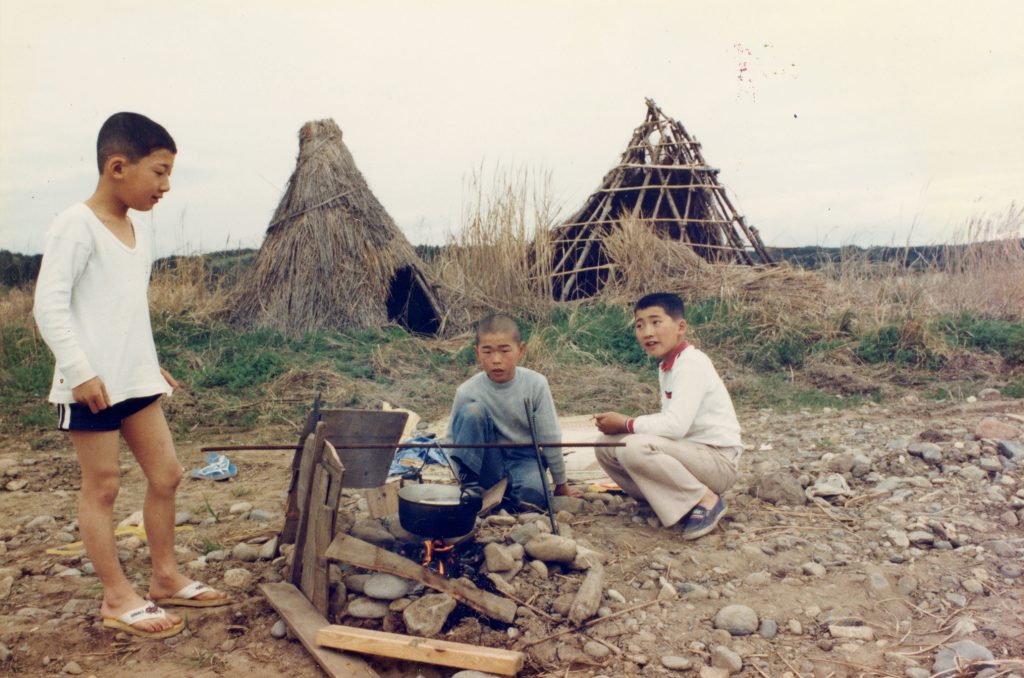

家族の肖像

日本における写真の歴史は江戸時代末にさかのぼり、1857(安政4)年に薩摩藩主・島津斉彬が湿板により日本初の肖像写真を撮ったことは有名である。その後、地方へも写真技術とカメラは伝播し、旧氏家、喜連川では1877(明治10)年前後に残された写真から、その存在があったものと思われる。写真導入後は家族写真や、人生の節目における記念撮影などが行われ、現在でも引き継がれている。正月、お節句、入学、卒業、結婚など、それぞれの行事でカメラに収まる家族の表情は晴れやかでありながらも緊張が見て取れる。その中には、幾多の戦争で出征する家族との悲しい記念写真も残っている。家族の写真を小さく現像し、懐へ入れて、戦地へ向かった青年もいた。ここに残された人々がレンズを見つめるまなざしからはどのような時代がよみとれるであろう。現在の写真技術は、携帯電話搭載の高性能カメラが主流であり、時代とともに写真のスタイルは激変したといえる。

1875(明治8)年