農業の景色

近代の地方は農業の世界においても地租改正をはじめ、改革が進められた。明治政府は富国強兵の一環として殖産興業を推し、それは農業においても例外ではなく、強制力を持った農事改革が行われていった。明治末期以降始まる耕地整理により米作地帯を拡大化させ、さらに人力による労働力は増加していく。家族単位の農耕から、農地の整理・整備によって村の共同体による農作業へと拡大し、新たなコミュニティーの民俗や風習を生んだ。人力から馬の動力、そして1955(昭和30)年代の高度経済成長による機械化など農村の約80年間は目まぐるしい改革と変化があった。機械化までは、老若男女年齢を問わない作業と、年齢と熟練がなす作業などを巧みに使い分けて米作りを続け村々を発展させてきたといえる。残された写真からはその時代の苦労と、それを乗り越えるだけの生き抜くエネルギーを感じる。

野州田植唄保存会「野州苗取・田植唄」

(さくら市指定無形文化財)の披露 平成初期

稲を乾燥させる天日干し(ガボシ)が長く続く

1957(昭和32)年

1965(昭和40)年代

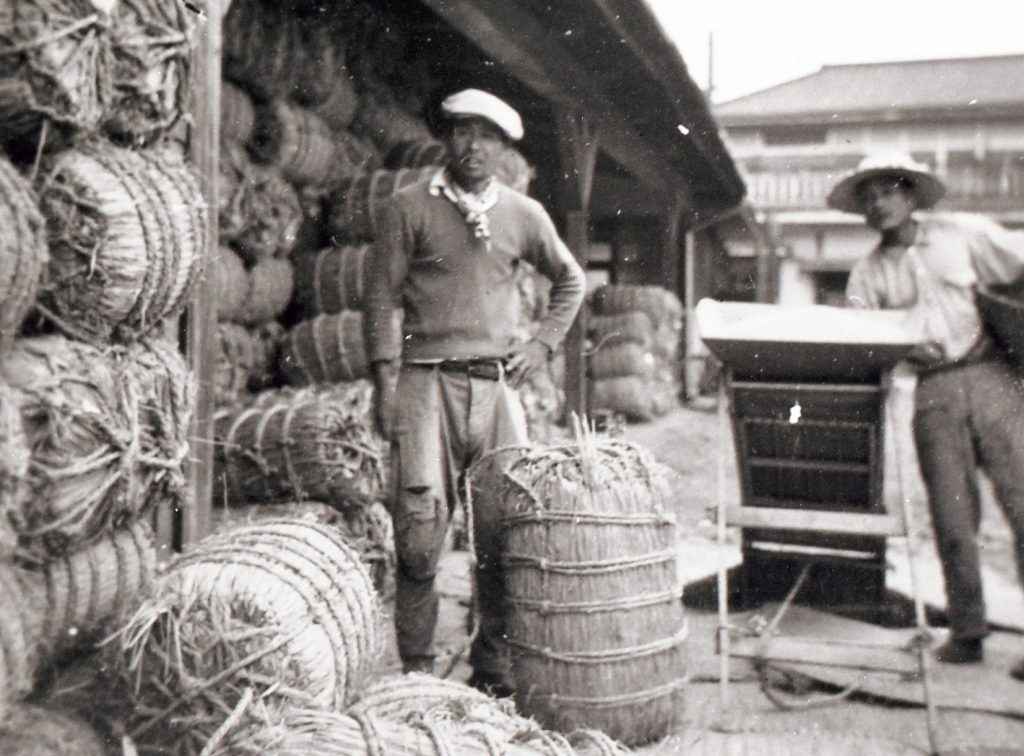

昭和初期

1945(昭和20)年5月3日

1975(昭和50)年ごろ

1975(昭和50)年ごろ