戦争と銃後の暮らし・災害

1931(昭和6)年、大陸進出を目的とした日本軍が柳条湖事件による中国・奉天郊外での鉄道爆破をきっかけに満州事変が起こり、日本は長い大戦に突入していった。その後の日中戦争、1941(昭和16)年には太平洋戦争へと拡大していく。さくら市からも多くの若者が徴兵令により招集され、村を挙げ人々は見送った。出征前にはのぼり旗を作り、村や小学校の子どもたちに見送られて氏家駅を後にした。出征することは名誉なこととされ、家族で記念撮影を行うが、写真からは言葉にできない思いと張り詰めた緊張が伝わってくる。

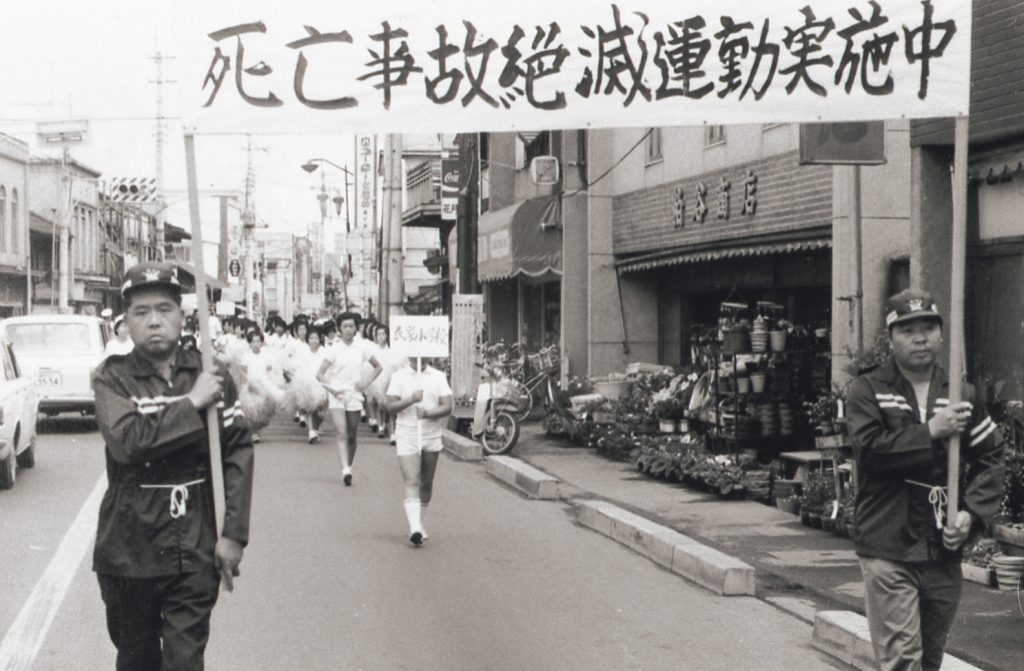

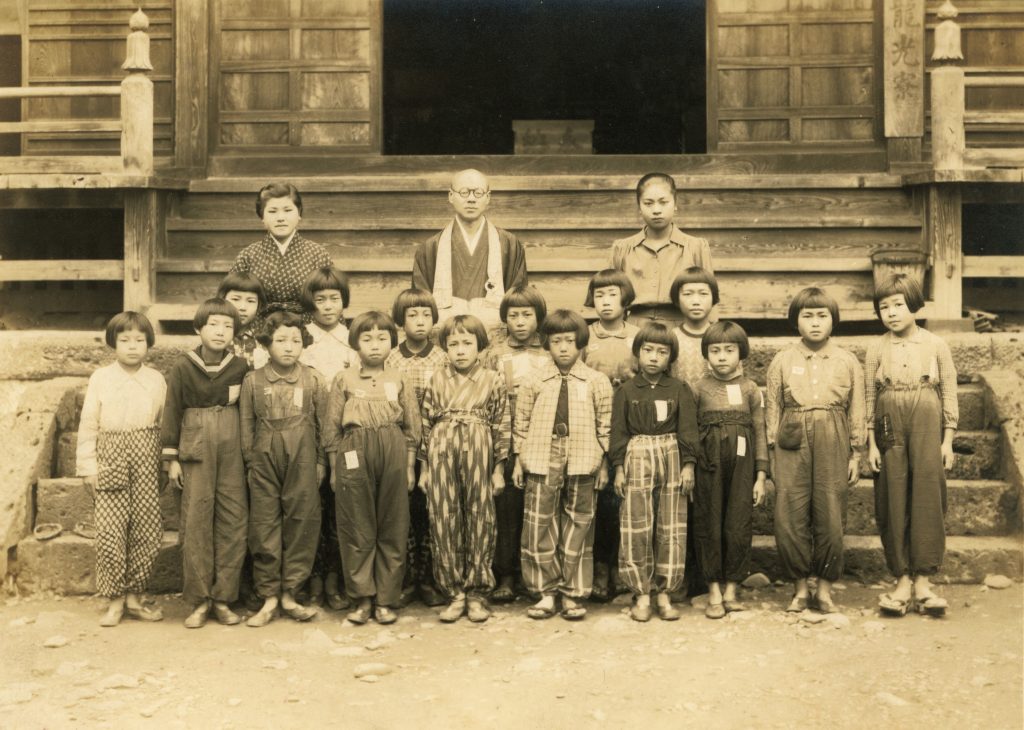

1937(昭和12)年に第1次近衛文麿内閣により提唱された国民精神総動員は1940(昭和15)年には大政翼賛運動へと拡大され、軍需優先の生活は人々に極度の我慢を強いた。そのような中であったが、喜連川地区の「出征家慰安会」は帰りを待つ家族の慰安のために、唄や踊りで気持ちを繋いでいった。戦禍の中でも地域の絆によって人々が強くたくましく過ごす暮らしぶりが見える。1944(昭和19)年の戦争末期には東京からの学童疎開が始まり、氏家、喜連川地区に分かれて慣れない土地へやってきた。不慣れな土地で涙を流す子どたちが少しでも安らげるように、受け入れ先の住職や地元の者たちはふかした芋を持ち寄り、時間があるときは共に遊び終戦を迎えるまで物心両面で支えた。疎開の写真、子どもたちの遊ぶ姿、出征者を見送る様子など、当時の人々の悲痛な中でも懸命に生きた様子が伝わってくる。

昭和100年、戦後80年の今年、この節目に戦争と平和を改めて考え、先人の悲しみや、平和への強い願いを、私たち一人一人が伝えていかねばならない。

1944(昭和19)年〜1945(昭和20)年

1944(昭和19)年〜1945(昭和20)年ごろ

喜連川青年男女出征家族慰安会 「護れ興亜の兵の家 仰げ聖恩護れよ銃後」の文字が掲げられている。

1945(昭和20)年11月